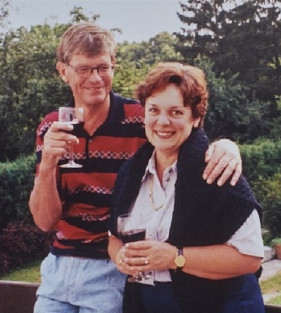

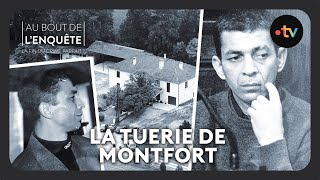

C’est dans la nuit du 20 au 21 mai 1999, dans le petit village de Monfort, que s’est déroulé l’un des crimes les plus horribles de l’histoire récente du Gers. Quatre touristes néerlandais, Artie Van Hulst, son épouse Marianne, sa sœur Dorothea, et le mari de celle-ci, Johan Nieuwenhuis, sont sauvagement assassinés dans leur ferme isolée, La Boupillère. Le 22 mai, des amis découvrent avec horreur les corps mutilés des victimes, intrigués par l’absence de réponse alors qu’ils étaient invités à dîner. Artie est retrouvé dans son atelier, abattu de quatre coups de feu. Sa femme Marianne et sa sœur Dorothea gisent dans leurs chambres, égorgées après avoir été ligotées et bâillonnées. Johan, quant à lui, a succombé à une quinzaine de coups de couteau dans la cuisine.

Rapidement, les enquêteurs se penchent sur le cas de Kamel Ben Salah, un ouvrier de 34 ans, qui travaillait au noir dans la ferme depuis plusieurs jours. Le 21 mai, Ben Salah s’était présenté spontanément à la gendarmerie, affirmant avoir quitté les lieux la veille du massacre, vers 23h30. Cependant, son témoignage ne suffit pas à le disculper. Un mois plus tard, il est interpellé et placé en garde à vue. Les éléments à charge sont accablants : les déplacements de Ben Salah les jours suivant les meurtres coïncident étrangement avec l’utilisation frauduleuse des cartes de crédit volées aux victimes, notamment dans un centre commercial de Toulouse.

Sur place, les enquêteurs découvrent des empreintes digitales et une tache de sang correspondant à celles de Ben Salah sur les liens adhésifs utilisés pour entraver les victimes. Ses avocats, cependant, plaident la coïncidence, affirmant que leur client s’était blessé lors des travaux, ce qui expliquerait la présence de son ADN. Mais pour l’accusation, ces preuves sont irréfutables. Le 22 mars 2002, le procès de Ben Salah s’ouvre devant la cour d’assises du Gers, à Auch. Pendant deux semaines, l’homme, décrit par l’avocat général comme un « psychopathe » et un « menteur invétéré », affronte le regard des enfants des victimes, qui réclament justice.

Le 5 avril 2002, après plus de quatre heures de délibération, les jurés condamnent Kamel Ben Salah à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans. Malgré ses dénégations et l’absence de preuves directes, la cour estime que les éléments de l’enquête, « très nombreux, concordants, implacables », excluent tout doute raisonnable. Ben Salah, prostré, écoute le verdict sans réaction.