L’affaire Jeffrey Dahmer, connue pour sa horrible série de meurtres, débute dans la modeste ville de Milwaukee. Tout commence juillet 1991 par une découverte macabre : des restes humains sont trouvés sur les lieux d’un appel anonyme à la police. Cette maison de l’horreur, située sur North 25th Street, avait déjà éveillé les soupçons des voisins, sans que la police ne prenne réellement de mesures jusqu’alors.

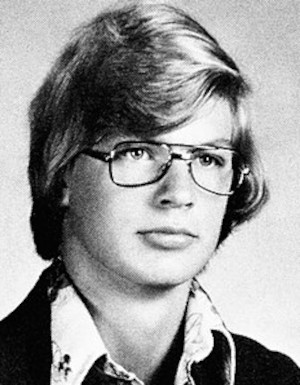

Les enquêteurs ne tardent pas à établir un lien entre ces restes humains et Jeffrey Dahmer, un homme discret, à l’allure banale, pourtant déjà connu des services pour des infractions mineures. À l’intérieur de son modeste appartement, l’odeur nauséabonde trahit une scène inimaginable ; des têtes humaines conservées dans un réfrigérateur, des ossements blanchis et des photographies macabres.

L’interrogatoire de Dahmer commence tandis que la presse s’empare de cette histoire qui glace le sang des habitants. Lors de ses premières confessions, il révèle aux inspecteurs des détails insoutenables sur ses crimes. Son modus operandi, consistant à attirer ses victimes avec des promesses fallacieuses avant de les droguer, suscite l’incompréhension et l’horreur. La complexité de sa personnalité commence à émerger, un homme en apparence ordinaire mais aux pulsions meurtrières incontrôlables.

Dans un revirement inattendu, la défense de Dahmer tente de plaider la folie. Les médecins légistes et psychologues sont appelés à témoigner de son état mental, ajoutant une épaisseur supplémentaire à l’affaire. Pendant ce temps, les familles des victimes sont dévastées, pleurant des proches brutalement arrachés à la vie. Les audiences du procès deviennent alors un spectacle médiatique, attirant des foules assoiffées de comprendre le pourquoi de cet insondable comportement.

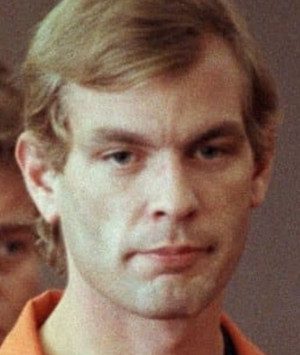

Alors que le procès avance, la défense échoue à convaincre du déséquilibre mental de Dahmer, face à une série de preuves imparables accumulées par le procureur. Dahmer écoute impassiblement la sentence prononcée, une reconnaissance claire de sa responsabilité pénale : 16 peines de prison à perpétuité (941 ans) sans possibilité de libération conditionnelle. L’affaire ne s’arrête toutefois pas là. Le débat public sur la sécurité, la surveillance et le rôle de la police dans la prévention de tels drames s’intensifie. Les discussions s’enveniment, tout comme les critiques, remettant en question l’efficacité du système judiciaire et des forces de l’ordre. Pour certains, Dahmer symbolise une monstrueuse anomalie, pour d’autres, il est le résultat d’une succession de failles institutionnelles.

Enfin, alors qu’il purge sa peine, Dahmer est tué le 28 novembre 1994 dans des circonstances violentes par un autre détenu, une fin brutale pour un homme qui a semé la terreur. Cette affaire, plus qu’un simple dossier criminel, continue de hanter les mémoires, interpellant sur la nature du mal et la fragilité de la société face à ses plus sombres représentants.