À La Frénaye, petit village de Normandie, Marylène Roussey, 17 ans, disparaît mystérieusement un vendredi d’avril 1996. Présentée comme vive mais en conflit avec ses parents, elle laisse un mot sibyllin annonçant son retour, ce qui pousse ses proches à croire à une fugue. Son père ne signale son absence aux gendarmes que quatre jours plus tard, retard qui compliquera considérablement l’enquête. Malgré l’absence de nouvelles, l’affaire est classée sans suite huit mois plus tard, Marylène ayant entre-temps atteint la majorité. La justice, alors, considère qu’il s’agit d’un départ volontaire. Aucun corps, aucun indice tangible : l’énigme s’efface doucement.

Mais le 26 juin 1997, un second drame secoue la région : Élizabeth Griffin, 23 ans, brillante étudiante en chimie à Rouen et stagiaire chez Bayer à Lillebonne, disparaît sans laisser de trace. L’inquiétude est immédiate, et cette fois, la section de recherche du Havre se saisit rapidement de l’affaire.

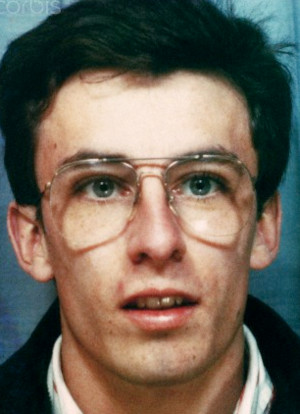

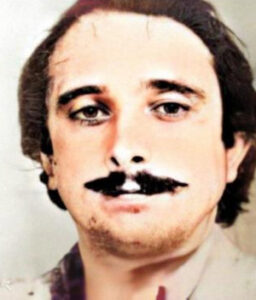

Dix jours plus tard, la voiture de la jeune femme est retrouvée abandonnée sur un parking, moteur coupé mais clé sur le contact, sac à main intact sur le siège. Ce détail glaçant alimente l’hypothèse d’un enlèvement. L’ambiance devient pesante à Lillebonne, et le nom de Jean-Yves Morel, collègue d’Élizabeth, commence à circuler. Technicien de laboratoire sans histoire, marié, père de famille, Morel est également le beau-frère de Marylène. Les enquêteurs, intrigués par ce lien commun, commencent à s’intéresser de plus près à cet homme affable, passionné d’automobile et de tennis, que ses voisins décrivent comme irréprochable.

Mais derrière la façade lisse se dessine une personnalité trouble. Une perquisition tardive révèle un univers intime malsain, peuplé de pornographie compulsive et d’obsessions dérangeantes. Morel commence à apparaître comme un homme manipulateur, capable de rationaliser ses actes les plus violents.

Interrogé, il tente de semer le doute, allant jusqu’à affirmer avoir revu Marylène après sa disparition — une fausse déclaration que les enquêteurs interprètent comme une manœuvre d’obstruction. Faute de preuves, il est relâché, mais discrètement placé sous surveillance. La véritable rupture dans l’affaire survient grâce au témoignage d’un voisin, qui signale aux enquêteurs d’étranges travaux dans le jardin de Morel à des dates clés. Les fouilles, engagées fin avril 1998, révèlent un premier corps : celui d’Élizabeth Griffin, nu, enfoui sous une dalle fraîchement coulée dans le garage.

Sous pression, Morel avoue, d’abord partiellement, puis finit par reconnaître également le meurtre de Marylène, retrouvée enterrée sous un arbre récemment planté. Il évoque maladroitement des circonstances accidentelles, mais les éléments matériels et les aveux arrachés en garde à vue ne laissent guère de doute. Inculpé de viols et d’assassinats, Jean-Yves Morel comparaît devant la cour d’assises en février 2000. Le verdict est sans appel : la réclusion criminelle à perpétuité. Le technicien au comportement lisse s’est révélé être un prédateur calculateur, mû par le rejet et le désir de domination. En 2022, après 24 années derrière les barreaux, il est libéré sous contrôle judiciaire strict.