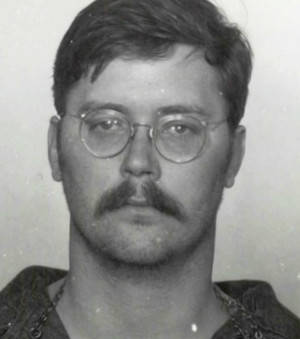

Dans le calme apparent d’une maison modeste de North Fork, un adolescent au regard trop fixe s’apprête à commettre l’impensable. Ce jour-là, Edmund Kemper, quinze ans, abat sa grand-mère d’une balle dans la tête avant de la poignarder avec une rage méthodique. Puis, sans trembler, il attend son grand-père, qu’il tue à son tour, arguant plus tard vouloir lui éviter le chagrin de découvrir le corps de son épouse. Ce double meurtre, glacial dans sa logique, marque l’éveil d’un tueur en série à l’intelligence déroutante.

Plutôt que la prison, le garçon est interné à l’hôpital psychiatrique d’Atascadero, où son QI exceptionnel de 145 intrigue autant qu’il inquiète. Il y manipule les médecins, participe aux entretiens des autres pensionnaires et assimile les rouages de la psychiatrie avec une rapidité déconcertante. Malgré des mises en garde, on le juge réhabilité. À 21 ans, il est libre.

De retour à Santa Cruz, il s’installe chez sa mère, Clarnell Strandberg, une femme acariâtre dont les humiliations incessantes semblent raviver les colères anciennes. À l’extérieur, Kemper joue le rôle du géant affable. Il travaille pour le Département des Transports, fréquente les bars, bavarde avec les policiers qu’il admire. Mais derrière cette façade de normalité se terre un abîme insondable.

Le 7 mai 1972, le piège se referme pour Mary Ann Pesce et Anita Luchessa, deux étudiantes en auto-stop. Kemper les conduit dans une zone isolée, les tue, puis ramène leurs corps chez lui, où il les mutile et les photographie. Ce rituel, devenu signature criminelle, se répète quelques mois plus tard avec Aiko Koo, une adolescente de quinze ans. Les victimes s’accumulent. Toujours jeunes, toujours vulnérables.

En janvier 1973, Cindy Schall disparaît. Kemper enterre sa tête dans le jardin, face à la fenêtre de sa mère. Un détail glaçant, sur lequel il ironisera plus tard : « Elle aimait que les gens la regardent. » Le 5 février, il tue Rosalind Thorpe et Alice Liu, les abattant à l’intérieur même de son véhicule, avant d’opérer de nouvelles mutilations à domicile, dans une atmosphère d’étrange quiétude.

Les tensions avec sa mère atteignent alors leur paroxysme. Le 20 avril, il entre dans sa chambre, alors qu’elle dort. Il l’assomme, la décapite, et utilise sa tête comme cible de fléchettes. Les cordes vocales sont jetées dans le broyeur de l’évier, mais celui-ci se bloque, ironie macabre. Le lendemain, il tend un piège à Sally Hallett, une amie de Clarnell, qu’il tue pour compléter la mise en scène d’un départ en voyage.

Puis, inexplicablement, Kemper prend la route vers le Colorado. Là-bas, ne voyant aucune alerte policière, il s’étonne, s’agace, et finit par appeler lui-même la police depuis une cabine téléphonique à Pueblo. Il avoue tout, avec un calme presque clinique. Lors de son arrestation, il coopère sans résistance, déroulant ses confessions comme s’il relatait des faits ordinaires.

Au procès, il plaide la folie, mais les psychiatres sont formels : il est pénalement responsable. En novembre 1973, le verdict tombe. Huit meurtres confirmés, plusieurs condamnations à perpétuité. Il est incarcéré au California Medical Facility de Vacaville, où il purge encore sa peine. Son apparente docilité n’efface rien des abîmes qu’il a révélés.